**痛みについて知識を持とう**

腰痛で病院の診察を受けた場合、ほとんどが、注射、鎮静剤、湿布などの痛み止め、筋弛緩剤(筋肉を柔らかくする薬)や、血液の循環を良くする薬を処方されます。

例えば「椎間板ヘルニア」と診断された場合、ほとんどの病院で「痛み止め」と「筋弛緩剤」、「血液の循環を良くする薬」が処方されます。椎間板の飛出しが、痛みの原因であるとすれば、

●痛み止めで椎間板が凹むわけでもなく、

●筋弛緩剤で椎間板が凹むのでもなく、

●血行を良くしても椎間板は凹みません。

注射や鎮痛剤のように麻酔を使って痛みが一時的になくなった場合でも、

麻酔が切れたらまた痛み出します。 だからまた麻酔を使う、 麻酔が切れたら

痛み出す、麻酔を使う・・・・

治るということは、原因を取り除くことです。痛みを改善することではありません。原因がすべてなくなった時点で「治った」ということです。

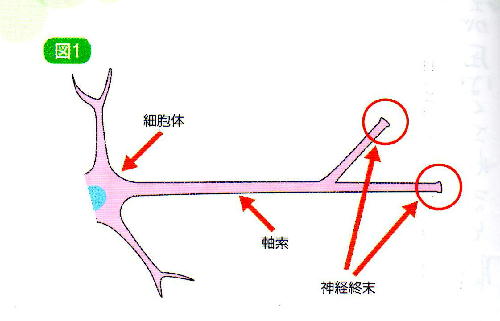

痛みを感じとるのは神経です。

人は痛みを神経の神経終末(先端・末端)で感じ取っています。

(図―1 の赤丸で示した部位)./pictuer/9w-101.jpg。

少々専門的になりますが、前図の赤丸部分で次の物質を痛みとして感じとる。

以下痛み物質

・乳酸、

・ブラジキニン、

・蛋白分解酵素、

・セロトニン、

・ヒスタミン、

・カリウムイオン、

・アセチルコリン等です。

坐骨神経痛、肋間神経痛などという言葉がありますね。

坐骨神経痛は坐骨神経の周辺に痛みがあり、肋間神経痛は肋骨の周辺に

痛みがあると言うことです。

しかし、神経は痛みを感じとる事ができても、痛みを排出すことは出来ません。

意外に思われるかも知れませんが、痛みを感じとる神経がある場所は、

・筋肉、

・靭帯、

・腱、

・脳や内臓に関連する膜などにあります。

体の伸縮できる部分にあると考えるとわかりやすいかもしれません。

ですから、原因はわからないけど痛みを感じる、ということは、筋肉など神経のある場所に何かの異常があると考えられます。

反対に、痛みを感じとる神経のない場所は、

・骨、

・椎間板(脊柱の骨の間の円形の軟骨)、

・軟骨、

・毛、

・爪などです。

要約すると「筋肉などの神経のある場所で、痛み物質が生成されると神経終末が痛みを感じる」ということです

骨折したときの痛みは、骨そのものではなく、骨折した部位の周辺の筋肉が断裂したりして生じます。

また、毛や爪の細胞は先端まで生きていますが、切っても痛みはないでしょう。

椎間板は年齢とともに誰でも減りますが、椎間板自体が痛みを感じることはありません。

また、軟骨が減っても痛みは出ず、軟骨が完全に無くなり、骨と骨が接触しても痛くなりません。

しかしながら、こういった場合に痛みを感じるのは、それをカバーしようとして、

周りの筋肉に負担がかかり、筋肉に痛みが生じるのです。

椎間板ヘルニアと診断されて脊椎の神経が圧迫された場合、神経が圧迫

されると、脳に信号が届かなくなって、下半身に麻痺が起きます。

小便や大便が出なかったりの兆候があります。

MRなどの写真で判定されても下半身の麻痺がなく、足腰にしびれや痛みが

ある場合の原因は腰の筋肉にあると思われます。

筋肉の中で何が起こっているのか?

怪我や事故による切り傷、打ち身、また、ウィルスなど原因がはっきり特定

されている痛みを除けば、痛みやしびれは、筋肉の緊張で起こっています。

つまり、「痛み=筋肉の緊張」なのです。筋肉の緊張とは、筋肉が硬くなって

いるということです。

筋肉が緊張していない場所は、お尻のタブタブしている所や二の腕などです。これは脂肪と思われていますが、脂肪は筋肉に含まれています。

痛みが出る。つまり筋肉が緊張すると、筋肉内にある血管や神経が圧迫され

ます。そして、次の三つことが起ります。

① 血管の圧迫による血行不良

② 神経の圧迫による伝達機能の低下

③ 筋細繊維間の障害

最初の二つについて簡単に説明。三つめは専門的すぎるので混乱を避けるため省きます。

① 血管の圧迫による血行不良../pictuer/9w-103.jpg

筋肉が緊張すると、血行不良が起り、痛み、しびれ、冷え、つっぱり、だるさ、

むくみなどの症状が出てきます。

・痛み、しびれ、つっぱりは、血行が悪くなることで、筋肉への酸素の供給が

十分に行われなくなることで起きます。

・冷えは、血行不良により各部位の体温が低下して感じます。

・だるさは、血行が悪くなり各細胞に栄養が行き届かない場合に感じます。

栄養が筋細胞に届かないと筋機能が十分に働かず、運動障害(筋肉が硬くなる)

が起ることもあります。

② 神経の圧迫による伝達機能障害の低下

筋肉が緊張して筋肉内部神経が圧迫されると、神経の伝達機能が低下します。

伝達機能が低下すると、脳は、筋肉が運動しているときでも、睡眠時(筋肉が休憩している状態)だと判断してしまうのです。

また、体を動かす筋肉である骨格筋に、間欠跛行が起ります。

間欠跛行とは、動くと痛くなり、休むと痛みが消える状態のことを言います。

筋肉が緊張すると、このように様々な症状が現れます。

筋肉が緊張すると起る二つの弊害について説明しましたが、分かりにくいと感じられたら、「筋肉が緊張すると、筋肉内の血管や神経が圧迫されて、痛みが出る」と言うように理解してください。

「運動障害」と「運動麻痺」の違い

・運動障害

痛みを伴う、伴わないにかかわらず、関節が固まったような感じで

動きづらい。関節の固まった感じがなくなれば、動く状態を指す。

・運動麻痺

痛みがなく動かない状態であり、なおかつ力が抜け関節がぐらぐらして脱力状態である。運動機能の停止状態を指す。

筋肉が緊張する三つの原因

筋肉が緊張すると様々な症状が出てくると話しました。

それでは筋肉が緊張してしまう原因とは、いったい何なのでしょうか。

それは、次の三つです。

① 筋肉を動かすことで緊張する。

② 筋肉を動かさないために緊張する

③ 骨格のゆがみによって緊張する。

※薬の副作用でも緊張しますが、ここでは取り上げない。

①筋肉を動かすことで緊張する

筋肉を緊張させる原因、つまり痛みの原因は、老廃物、乳酸、カルシュウム、ブラジキニン、蛋白分解酵素です。

(以後、これを総称して、比較的なじみのある「乳酸」と表記します)。

緊張した筋肉が血管を圧迫すると、酸素の供給が不足し、乳酸が発生します。酸素が不足すると細胞も破損し、

ブラジキニンや蛋白分解酵素が生じるのです。

さて、この①筋肉を動かすことで緊張する、とはどういう状態でしょうか?

これは、いわゆる筋肉痛の状態です。

筋肉を筋力以上に動かすと、血流が不足し、筋肉への酸素供給が不足します。すると、老廃物や乳酸が筋肉内からうまく排出されずに筋肉が緊張し、痛みとして感じるようになるのです。

② 筋肉を動かさないために緊張する。

筋肉を動かすと緊張するのに、動かさなくても緊張するの?と思われるかもしれませんね。

筋肉を動かさない状態が長く続くと、カルシウムが筋肉に滞り、これが筋肉を

緊張させるのです。カルシウムは排出されにくく、筋肉に滞る為、いつまでも筋肉は緊張し続けます。

緊張した筋肉は伸縮しにくいため、その周辺の筋肉はそれをフォローするために今まで以上の運動を必要とされ、

自分たちも緊張していきます。こうして、緊張する筋肉の範囲(体積)は、どんどん大きくなります。

痛みは筋肉の緊張ですから、緊張した筋肉が多くなれば、痛みも増えます。

まさに悪循環です。

また、老廃物や乳酸などは、筋肉が伸縮することで、筋肉から排出されます。

しかし、筋肉の緊張が激しいと筋肉は収縮できず、これらを正常に排出できなく

なっていきます。筋肉を動かさないための起る緊張状態が見られるのは、ほとんどが腰痛です。

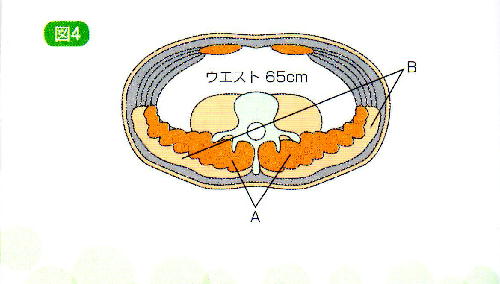

腰の断面図

上図(図4)

・Aの部分が、動かさずに硬くなった筋肉、

・Bの部分が、動かして硬くなった筋肉です。

動かさずに硬くなった筋肉は、寝たきり患者でない限り、100% 腰部だけに

あると言っていいでしょう。

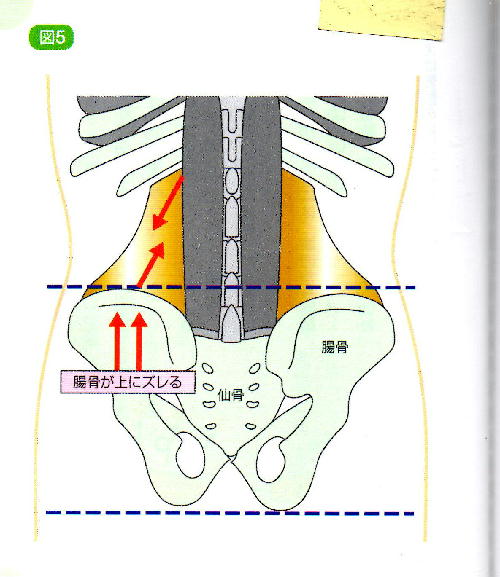

③ 骨の歪みによって緊張する

これについては骨盤周辺を例にして話します。

痛みの原因は筋肉の緊張とお伝えしていますが、筋肉は緊張すると縮みます。

腰部内の筋肉が緊張して縮むと、骨盤の腸骨という骨が、上にズレたり、

捻じれたりします。

一般的にこの状態を「骨盤が歪む」と表現されます。

この時、仙骨と腸骨の間に仙腸関節があり、仙腸関節周辺の筋肉や靭帯は、

これ以上のズレを防止するために、耐える力を働かせます。

この力を働かせ続けると、①の筋肉痛と同じ状態になり、痛みが出てくるのです。

****痛みが消える仕組みへ続く***************