緩消法で、筋肉を柔らかく試行錯誤の実験と研究を重ね、2007年に筋肉内の乳酸を 完全に排出する方法、「緩消法」を考案しました。

緩消法の研究に参加したのは、どこで治療しても痛みやしびれが治らなかった患者さん達、3,000を超える人達にご協力をいただき答えを見つけました。

緩消法では、薬や道具を一切使いません。

筋肉を柔らかくする段階での「もみ返し」もありませんし、

一度軟らかくした筋肉は、再度硬くなりません。

(筋肉を動かさないためにおこる緊張状態にならないという意味です。筋肉痛は除きます)。

ですので、悪化させずに筋肉を軟らかくすることができます。

緩消法は、手が動けば老若男女を問わずだれでも簡単に行えます。

今まで緩消法を行った最小年齢は3歳の男児。

最高齢は95歳の女性でした。

中には2分で痛みが消えたという方もいます。

大事なのは、痛みは他人にはわかりませんから、自分で状態を感じながら、無理をせずに、緊張した筋肉を軟らかくしていくことです。それが一番安全です。

腰痛緩消法とは

腰痛緩消法は、たった一回、たった1日で、腰痛の痛みや・しびれが消え、

2度と再発させないために開発した、腰痛の治療法です。

毎日欠かさずにお実施しなければならない、体操のようなものではありません。

手順と順番

・A-1 腰回りの筋肉を振動させる。

・A-2 腰回りの筋肉を左右同時に軟らかくする。

・A-3 腰回りの筋肉を片方だけ軟らかくする。

・B-1 上半身を前後に動かして軟らかく。

・B-2 上半身をひねって軟らかくする。

・B-3 腰の外側に緊張が残っているか確認する。

・B-4 腰の中心に緊張が残っているか確認する。

・C-1 腸骨のずれを調整する準備。

・C-2 腸骨のずれを調整。

・C-3 腸骨のねじれを調整する準備①。

・C-4 腸骨のねじれを調整する準備②。

・C-5 腸骨のねじれを調整する①。

・C-6 腸骨のねじれを調整する②。

・C-7 腸骨のねじれを調整する③。

・C-8 腸骨のねじれを調整する④。

腰痛緩消法は、記載の通りに行わないと筋肉が軟らかくなりません。

すべてに順番がありますので、慌てずに行ってください。

痛みがひどく、記載の動作ができない場合は、無理に行うことは絶対にやめてください。

これから紹介する方法は、腰の筋肉だけに有効です。

足が痛い、手が痛いからと言って、ほかの痛い箇所の筋肉に対して、

この方法を行うことは、絶対に避けてください。悪化する恐れがあります。

それでは緩消法をはじめましょう。

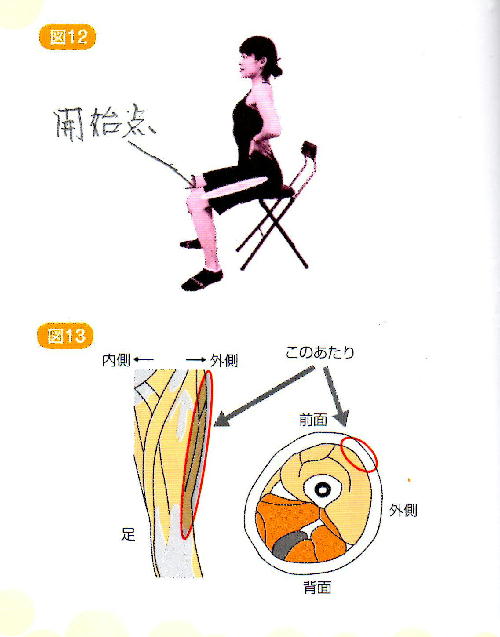

A-1 腰のまわりの筋肉を振動させる方法。

この方法は、太ももの筋肉(外側広筋)を叩くことにより、

腰の筋肉を振動させて、腰の筋肉を軟らかくする方法です。

必ず片足ずつ行ってください。

痛いほうの足から先に行いましょう。

両足を同時の行うと、腰の筋肉は振動しません。

まず、椅子に腰かけます。床に座っても問題ありません。

この時、膝の部分を、

90度に曲げて座ることが大事です。

丸印で囲んだ部分、腿の外側をたたきます。

叩き始める場所(図12の上の写真)は、膝のお皿の部分が

終わって、腿の筋肉の始点です。

膝側から、徐々に足の付け根の方向へ。

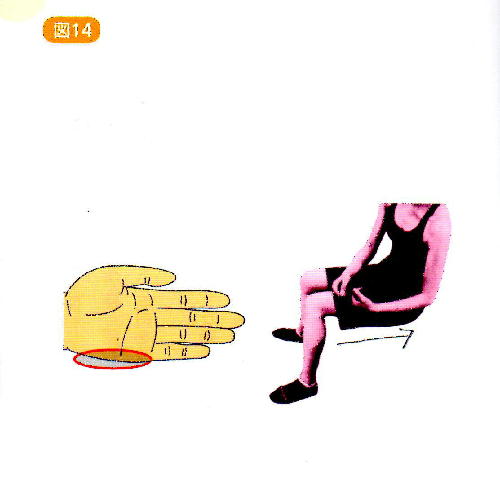

平手にして、小指側でたたきます。(図14参照)

できるだけ強く叩いてほしいのですが、ももの筋肉を

壊してはいけないので、腿の筋肉が壊れないと

判断できる強さで叩いて下さい。

足の付け根に向かって、斜めに手を振りおろすように

行うと効果的です。

一回、

2センチほどずつを移動しながら、足の付け根までたたきます。

膝の皿の部分から足の付け根までの動作を一回とします。

足の付け根まで叩いたら、もう一度、膝の皿の部分に戻り、

繰り返し叩きます。

これを十回、行います。

終わったら反対側の足も同じように行いましょう。

必ず両足を行ってください。

床に座ったり、仰向けになることでもできない場合は、

無理にやらないで下さい。

ここでは、緊張した筋肉を親指の先で軽く押しあて、その部分を支点として 筋肉の動きのバランスを崩すことで、筋肉を柔らかくしていきます。

腰回りの筋肉の繊維にアンバランスな動きをさせると筋肉の構造上、 支点となっていた筋肉の緊張部分が、柔らかくなることを発見しました。

この方法は腰のまわりの筋肉にしか効果がありません。 この緩消法でどうして筋肉が柔らかくなるのでしょうか。 具体的なやり方に入る前にその説明をしておきましょう。

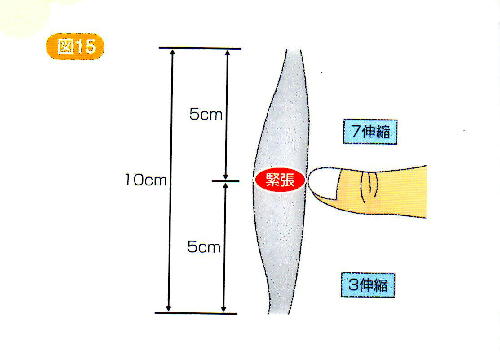

下の、図15をご覧ください。筋肉のイラストです。

筋肉の長さが 10センチあるとします。

通常、体を動かすと、10センチの筋肉全体が、

バランスよく伸びたり縮んでします。

そこで、わざとアンバランスな動きをさせるために、

自分の親指を筋肉に軽く押し当てます。

筋肉の真ん中に指先を軽く押し当てたまま筋肉を動かすと、

上センチの部分が大きく動き、下の5センチは小さく動きます。 仮に筋肉が全部で10、動くとしましょう。

通常は、筋肉を動かすと、すべての場所が均等に10、伸縮します。

筋肉の真ん中を支点とすると、上の方が大きく動き、下の方が小さく動くので、

支点から上の 5センチの筋肉繊維は7、

下の5センチの筋肉線維は 3、伸縮する。

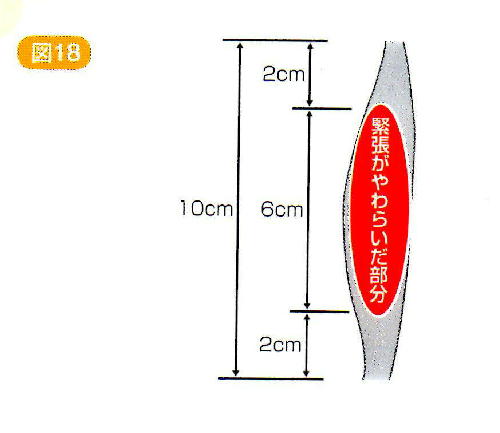

このような動きをさせると、支点となる指の幅の部分(約2センチ)だけ、

筋肉が柔らかくなるのです。

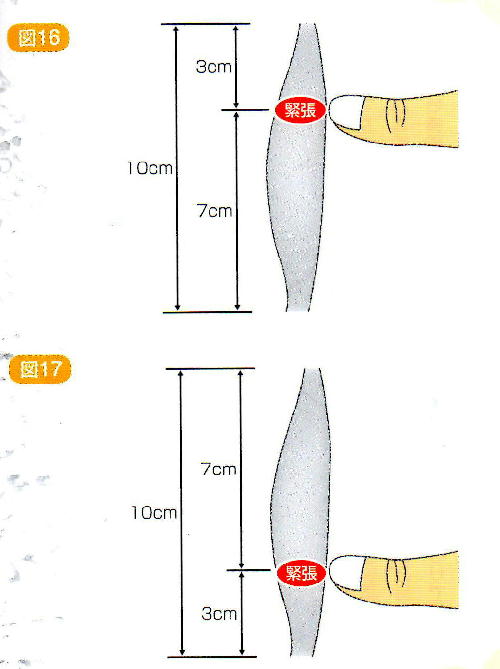

今度は、指の位置を少し移動させ、筋肉が硬く緊張してる所で軽く押し当てます。筋肉が緊張している場所は、上にも下にもあるので確認してください。

筋肉全体が緊張している場合は、指幅だけ移動させていけばいいでしょう。

仮に上から 3センチの部分の筋肉が緊張しているとします。

(図16参照)先ほどと同じように、その部分に指をあて、緊張を取り除きます。

指をあてたまま筋肉を動かすと、上の3センチの部分が大きく動き、下の7センチの部分は小さく動きます。この時、指を筋肉にあてたまま、上の3センチの筋肉だけを動かすつもりで行います。

厳密にそうする事は難しいので、「動かすつもり」でよいでしょう。

指を下の緊張した部分(上から7㎝)のところへ移動させます。

同様に、上の7センチの部分も、筋肉が緊張しているとします。

指をあてたまま筋肉を動かすと、上の7センチが大きく動き、

下の3センチの部分は小さく動きます。

指の押し当てる力を変えず、上の7センチの筋肉だけを動かすつもりで行います。

ここまで行うと、筋肉の軟らかくなった場所は、上から3

cm、5cm、7cmの支点の

部分です。

幅は指幅分くらい、つまり上下1cm程度ですので、合わせると、上から2cmの所

から8

cmのところまでの、計6cmの部分が軟らかくなったと言うことです。

ほかに緊張している場所があるかどうか確認して、同様にしていきます。

このように繰り返していき、腰回りの筋肉を軟らかくしていくのです。

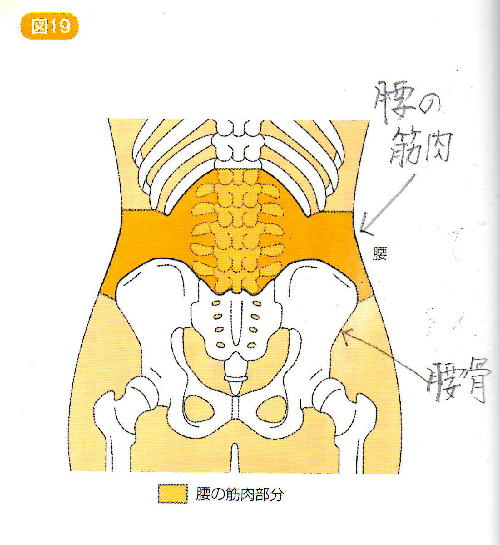

腰痛の場合、必ず緊張した硬い筋肉が、図19のイラストように、腰の場所にあります。

(ブロック注射などで麻酔が聞いている場合は除く)。

緊張している筋肉を見つけたら、緊張している筋肉にだけに親指の先を軽くおしあて、

この方法を実行し、腰の中の筋肉の緊張がなくなるまで行うのです。

次はやり方の具体的な説明です